- 新华社兰州9月11日电(记者王艳明 梁军 姜潇)敦煌莫高窟开放管理委员会研究决定,从9月11日起严格执行参观新模式,其中,将莫高窟每日游客量控制在6000人。

千年瑰宝不能承受之重

近年来,我国旅游业呈井喷式增长,“中国式旅游”所带来的压力,已经成为文化遗产地文物保护的最大挑战,敦煌也不例外。

敦煌研究院公布的数据显示,在旅游旺季,莫高窟单日游客记录不断被刷新,2012年最高达到1.8万人次,2013年达到2.1万人次。

专家发现,大量游客在某一时段内集中参观,使莫高窟洞窟内的温度、湿度迅速蹿升,二氧化碳含量急剧增加,对脆弱的石窟壁画和彩塑构成了严重威胁。

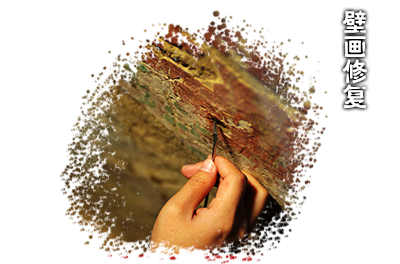

起甲、酥碱、褪色、空鼓,提起这些壁画病害的名称,人们首先想到的是敦煌。狭小的洞窟,绚丽的壁画,蜂拥的游客,谁看了都会着急和痛心。

敦煌莫高窟位于甘肃省最西端敦煌市东南25公里的鸣沙山东麓,这座有“东方世界艺术博物馆”之称的艺术宝库,在1700多米的断崖上保存了735个洞窟、45000平方米壁画,2000多身彩塑。

敦煌莫高窟1979年对外开放,参观人数不过2万人,2001年上升至31万,2012年全年游客达80万人次。

“一个洞窟跟一个洞窟不一样,这样精美的壁画,不能毁在我们手里,否则就成了历史罪人。”守护了一辈子敦煌,今年76岁的敦煌研究院院长樊锦诗把莫高窟看得比自己生命还重要。

“壁画要呼吸,游客也要呼吸。”早在10余年前,樊锦诗就开始思考,莫高窟究竟该如何开放?一天最多接待多少人,洞窟是安全的?

-

每日限客6000 科学测算而不是拍头脑

国际力量的参与,让樊锦诗和敦煌的守护者们,通过历时10余年时间的研究,找到了科学依据。

2002年,敦煌研究院与美国盖蒂保护研究所合作开展了“莫高窟游客承载量研究”的科研项目,之后,澳大利亚遗产委员会也加入进来。

三国专家对莫高窟492个有壁画和彩塑的洞窟进行了系统的调查评估后发现,莫高窟窟内面积在13平方米以上、病害较轻且适宜开放的只有112个。而这112个洞窟,在每平方米最多容纳2人、单个洞窟参观在5分钟的情况下,洞窟内温度和湿度变化对壁画的风险影响才能控制在最低,游客才能获得最佳参观体验。

这也就解答了很多游客的一个疑问,莫高窟有这么洞窟,为什么每次参观的不到10个,大多数锁起来不让人看。

三国专家研究中还发现,当洞窟内的相对湿度超过62%时,就会引起莫高窟岩体中的可溶盐向壁画表面运移,从而引发壁画产生空鼓、酥碱和起甲等严重病害;二氧化碳含量超过1500ppm,会引起游客呼吸不畅,严重者甚至导致昏迷。

三国专家研究中还发现,当洞窟内的相对湿度超过62%时,就会引起莫高窟岩体中的可溶盐向壁画表面运移,从而引发壁画产生空鼓、酥碱和起甲等严重病害;二氧化碳含量超过1500ppm,会引起游客呼吸不畅,严重者甚至导致昏迷。

根据现有开放洞窟数量、开放洞窟微环境变化分析和不同游线的游客参观体验等一系列的综合研究,2013年,三国专家公布了最终研究成果:莫高窟单日游客接待的最大容量为3000人次。

单日最大容量3000人次,尽管有科学数据,但对于蜂拥而至的游客而言,显然不能满足。如何在保证洞窟安全的情况下,拓展承载量空间,成了无法回避的选择。

而2014年新建成的以“数字敦煌”为核心的莫高窟数字展示中心,较好解决了这一问题。游客到敦煌后,先在数字展示中心参观,然后再到实体洞窟参观,内容增加,路线沿长,这样使莫高窟单日游客承载量由3000人次翻番增加到6000人次。

-

量体开放 符合文物保护新潮流

今年8月1日,莫高窟数字展示中心正式启用,莫高窟单日游客接待最大容量6000人次也被同时被公布。 在此之前,按照程序,敦煌研究院向主管单位甘肃省文物局进行了报批,甘肃省文物局同意莫高窟执行单日游客最大承载量6000人次的上限。 我国新修改的《旅游法》规定:“景区接待旅游者不得超过景区主管部门核定的最大承载量。景区应当公布景区主管部门核定的最大承载量,制定和实施旅游者流量控制方案,并可以采取门票预约等方式,对景区接待旅游者的数量进行控制。”

我国新修改的《旅游法》规定:“景区接待旅游者不得超过景区主管部门核定的最大承载量。景区应当公布景区主管部门核定的最大承载量,制定和实施旅游者流量控制方案,并可以采取门票预约等方式,对景区接待旅游者的数量进行控制。”

2012年底,国务院发布的关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见强调:“文物、旅游等部门要立足文物安全,科学评估文物资源状况和游客流量,合理确定文物旅游景区的游客承载标准,并向社会公布。”

对于莫高窟在全国大遗址中,率先开展游客承载量的科学研究,并公布执行,文化部副部长、国家文物局局长励小捷给予了充分肯定,认为珍贵文物是民族的文化遗产,不是一代人的遗产,当代人有责任完好地交代下一代人、下几代人。

“延续了上千年的莫高窟,自身就有脆弱性,已经垂垂老矣,需要格外关爱。对这类急需保护又不能不开放的古迹,应该制定最高游客承载量。敦煌研究院确定了莫高窟最高承载量的标准,给全国文博单位树立了一个标杆。”励小捷说。(完)