原标题:敦煌丹青藏农史 犁铧耕出古今春

驱牛耕地、水稻插秧,肩挑麦捆、扬场扫场……敦煌壁画中,关于农事生产的画面多达80余幅,是我们了解古代西北地区农业生产方式的珍贵图像史料。从壁画中细腻描绘的古代农事场景,到今天机械化、智能化、集约化的现代农业,跨越千年时光,农业生产发生了怎样的巨变?让我们一同走进敦煌壁画,探寻古今农事之变迁。

耕种:从“耕牛遍地走”到“全程机械化”

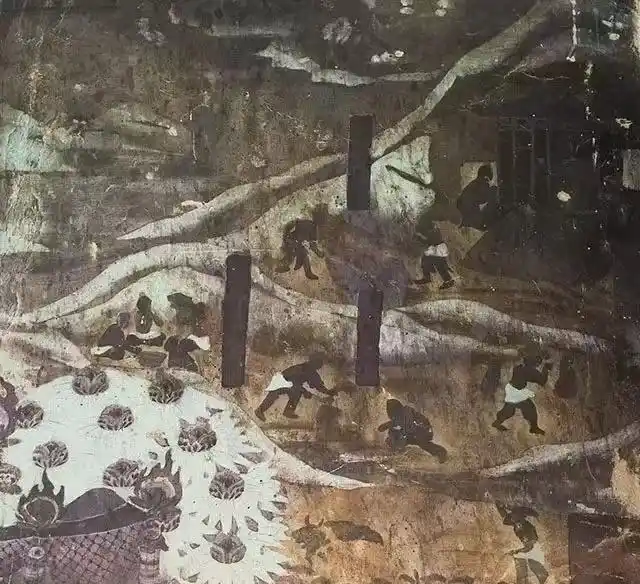

莫高窟第23窟盛唐时期的《雨中耕作图》呈现了这样的画面:乌云密布,细雨霏霏,一位农夫正挥鞭驱牛,在田里奋力翻耕。另一人肩挑麦捆,冒雨疾步归家。不远处,一对父子在田间捧碗吃饭,农妇在一旁注视,俨然《诗经·豳风·七月》中“同我妇子,馌彼南亩”的生动再现。

莫高窟第23窟-雨中耕作图-盛唐

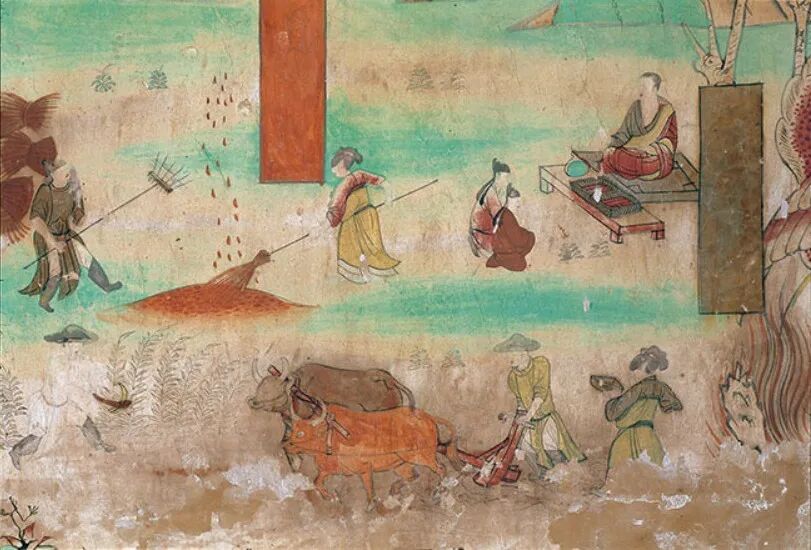

而在莫高窟第445窟北壁的《一种七收图》中,则系统展示了盛唐时期农业生产的完整流程,包括耕地、播种、收割、运输、打场、扬场和粮食入仓等环节。画面右下角,农夫手扶曲辕犁驱牛耕地——曲辕犁在唐代属先进农具,比直辕犁操作更灵活、效率更高。上方绘有收割、捆扎、进餐等场景,镰刀、牛车、连枷、六股叉等农具清晰可见,为研究古代农业科技提供了极为珍贵的视觉依据。

莫高窟第445窟-一种七收图-盛唐

考古发现证实,敦煌地区自汉代起就已广泛使用铁制农具,敦煌马圈湾、甜水井等屯戍遗址中出土的铁锄、铁镰、铁锛等实物,与壁画内容相互印证。这些图像与文物共同诉说着一千多年前敦煌农业的真实面貌:以人畜力为主,依靠耕牛和简单铁器,“肩挑手抬,靠力气吃饭”。

榆林20窟南壁五代《弥勒经变中一种七收图》

千年流转,敦煌农业如今已迈入机械化、智能化的崭新阶段。在敦煌市黄渠镇代家墩村,昔日零散的“巴掌田”已被整合成连片高标准农田。田间,水肥一体化滴灌设施如血脉般纵横延伸,一根根黑色滴灌带宛如“毛细血管”,将水分与养分精准输送到每一株作物根部。

曾经蹲在田间劳作的农人,如今站在地头操控无人机:“现在用无人机飞防,一桶药能打三百亩,一天作业三到四桶,效率大大提高!”无人机操作手许忠善说道。近年来,敦煌大力推广农业科技,在棉花、葡萄等经济作物种植中广泛应用智能装备,全市综合机械化率已超过85%。科技进步不仅提升了生产效率,更推动了农业转型升级与农民增收。

夏日,敦煌市黄渠镇代家墩村高标准农田上,无人机正在飞防作业(资料图)

作物:从传统五谷到特色经济

莫高窟第53窟西披五代时期的《水稻插秧图》显示,敦煌古代农作物以小麦为主,盛唐与中唐时也有水稻种植记载。杂粮包括粟、糜、青稞、豆类和麻子,经济作物则以棉花、麻和水果为主。小麦为主粮,粟用于酿酒,糜与豆类做饲料,麻与棉花用于纺织,麻子和棉籽还可榨油,作物结构呈现出自给自足与多元利用的特征。

莫高窟第53窟西披五代《水稻插秧》

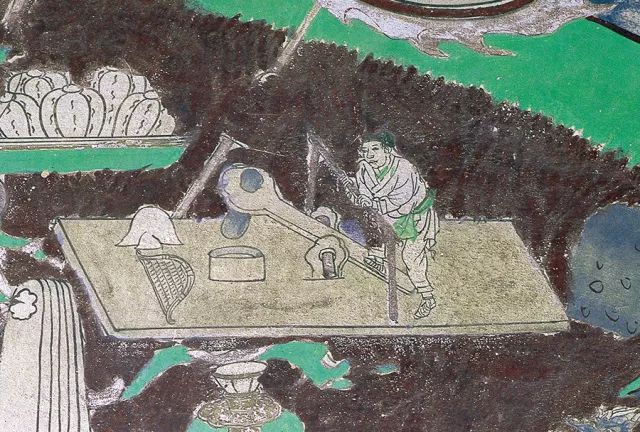

榆林窟第3窟《踏碓图》,表现农家踏碓舂米的劳动场景。

时至今日,敦煌的农作物结构已发生显著变化。传统粮食作物仍占一席之地,但葡萄、红枣、蜜瓜等特色经济作物已成为农业主导产业。尤其是葡萄,种植面积已达数十万亩,形成集鲜食、酿酒、晾干于一体的产业链,“敦煌葡萄”获国家地理标志认证,远销海内外。与此同时,节水型、高附加值作物广泛推广,昔日“靠天吃饭”的旱作农业,正朝着市场导向、技术驱动的现代化农业转变。

敦煌葡萄丰收。张晓亮摄

灌溉:从“大水漫灌”到“精准滴灌”

敦煌壁画中虽未直接描绘灌溉场景,但据文书记载,古代敦煌依赖河渠灌溉,建有严格的水利管理制度,如“均水制”。人们开挖水渠、筑坝蓄水,但仍受制于自然条件,效率有限。

如今,敦煌农业节水革命已然发生。膜下滴灌、微喷灌等节水技术全面普及,智能水肥系统实现按需供给。昔日“漫灌”成历史,每亩用水量大幅下降,农业用水效率显著提升,为干旱地区的可持续发展提供有力支撑。

收获与储存:从“连枷打场”到“集约加工”

壁画中的收获场景充满艰辛:农民持镰割麦、捆扎运输,用连枷打场、借风扬场,最后将粮食装袋入仓。整个过程全靠人力与简单工具,耗时耗力。

榆林窟第25窟北壁中唐《弥勒经变之耕种图》

如今,联合收割机在田野中轰鸣而过,收割、脱粒、清选一气呵成。粮食经烘干设备处理后直接入仓,避免了以往晾晒过程中的损耗与污染。专业合作社、农业企业开展集约化经营,农产品可通过冷链物流迅速外销,直达终端市场。

敦煌市黄渠镇机械收割小麦场景。(资料图)

敦煌壁画如同一部活态的农业史书,记录着古代农人的勤劳与智慧。从壁画到田野,从耕牛到无人机,从“看天吃饭”到“知天而作”,敦煌农业的千年之变,是我国农业生产进步的一个缩影。科技进步与政策支持正不断推动农业走向高效、绿色与智能,而敦煌,也在新的历史进程中,继续书写着农业现代化的崭新篇章。(新甘肃·甘肃农民报记者 阿旦增 毛婧雯)