原标题:一河净水润金城 两山翠屏护家园

兰州绘就黄河生态新画卷

雨燕翱翔于蓝天

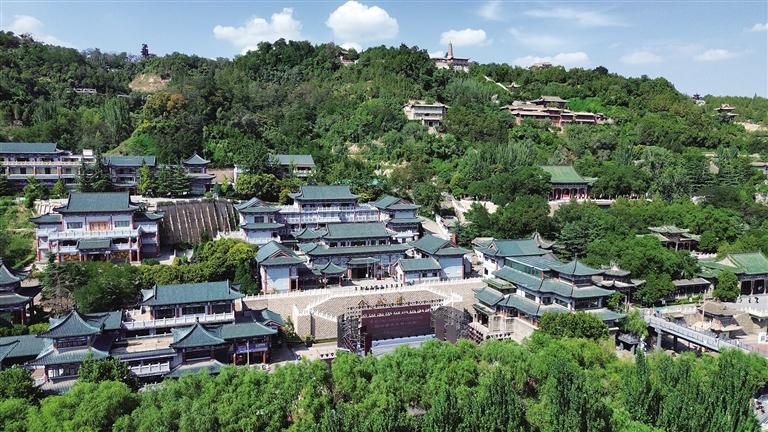

满目苍翠的白塔山

今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年。兰州市深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃、兰州重要讲话重要指示精神,认真落实省委、省政府部署要求,全力以高品质生态环境支撑高质量发展。这座被黄河穿城而过的西北城市,完成了一场关于“绿水青山”的蜕变。

曾经,黄河兰州段的水色还带着泥沙的浑浊,皋兰山、白塔山的岩层在烈日下裸露;如今,19座水质自动监测站如“水文哨兵”般守护着河道,3014个入河排污口的整治让黄河干支流水质优良率达100%,Ⅱ 类水质的黄河水昼夜不息向东流淌。而在城市南北两侧,一场持续70余年的“绿色接力”仍在续写。从“背冰上山”的艰辛,到121家省市单位携手包片造林,三年1.37万亩新绿将覆盖荒山,2028年69%的混交林将让两山成为立体“绿肺”,十大森林公园会把兰州的“城市后花园”装扮得更靓丽。如今站在九州台远眺,黄河如一条金线缠绕城郭,两山似翠屏环抱万家,骑行者在云杉林间呼吸草木清香,老兰州人指着满山绿意感叹:“这才是兰州该有的模样。”

兰州不仅在干旱半干旱地区种出了生态奇迹,更让黄河与青山成为城市的“自然底色”,书写着西北大地人与自然共生的新故事。

生态治理显成效

两山理念扎根黄河之滨

“以前黄河又宽又险,浑浊的水裹挟着泥沙,河边也比较荒芜,见得最多的鸟就是麻雀、斑鸠。现在黄河水治理得好,岸边公园美、风景好,我和老伴儿每天早上、晚上都会去河边散步,河边树林里还多了一些我们不认识的鸟。”住在雁滩的王锡杰见证了母亲河畔的生态变化。数据显示,近年来,兰州黄河干支流国控、省控断面水质优良率100%,县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率100%,真正实现了“一河净水送下游”。

兰州市生态环境局水生态环境科科长马晓英介绍,兰州以河长制、碧水保卫战为抓手,通过工业污染治理、流域综合治理、入河排污口整治等多措并举,推动水生态环境持续改善。全市废水重点排污单位均建成废水处理设施,工业废水达标排放;“十四五”以来,累计投入3.95亿元,建成宛川河生态湿地、湟水红古段水污染防治三期项目等一批重点工程,推进庄浪河流域永登段、大金沟流域(范家坪—入黄口)等流域水污染治理与水生态修复;完成3014个入河排污口整治,占比达99.7%,有效防控水环境风险。

在黄河风情线,生态治理的成效更为直观。中山桥畔,曾经的河道淤积、险情频发之地,如今已成为生机盎然的生态长廊。240万平方米公共绿地、10个主题公园串珠成链,“一园一主题、一处一特色”的景观吸引着四方游客。摄影博主“景枫”拍摄的“黄河变清了”短视频点赞量超万次,网友纷纷留言:“没加滤镜,黄河的本色就是这么美!”

科技赋能智慧治河

为母亲河装上“AI健康管家”

如果说生态治理为黄河披上了“绿装”,那么科技赋能让兰州的护河之路更加智慧高效。在兰州市生态环境局监控大厅,智慧黄河(兰州段)软件平台正实时“接诊”着黄河的“健康问题”。平台负责人把多才指着屏幕上的数据说:“你看,这个站点出现三级预警,氨氮指标超标。平台已分析超标因素并派单给县区工作人员核查,很快就能找到症结。”

智慧黄河项目是兰州生态治理的科技“密码”。省市生态环境部门已在黄河(兰州段)干支流重点断面、重要水源地和重要汇入口处建成19座水质实时自动监测站,配套251个视频监控点位,覆盖1.31万平方公里流域,构建起“监测-评价-溯源-风险-承载力-预警”一体化管理体系。

“以前人工巡河耗时费力,现在有了智慧系统,就像给黄河配备了‘AI健康管家’,24小时不间断‘望闻问切’,精准治污。”兰州市“智慧黄河”水质自动监测站维护工程师孙永龙一边巡查设备一边介绍。他展示的监控视频中,河水经自动采水、智能分析,pH值、总磷、氨氮等指标迅速显现,一旦异常立即触发预警。

科技赋能的成效不仅体现在实时监测上。兰州还建立了跨市联动机制,与青海海东、白银、临夏等市州协同防控水污染,签订生态补偿协议,累计争取横向补偿资金5500万元;通过“一河一图一策”环境应急响应方案,提升突发水环境事件应对能力。

70年从荒山到翠屏

两山绿化再添新力

两山绿化是兰州生态建设的重要一环,关乎城市的生态屏障筑牢,也关系到市民生活的绿色福祉。

兰州市林业和草原局规划和项目管理科科长杨辉来介绍,2024年12月,省林草局和兰州市政府联合印发了《省市单位包片支持兰州两山绿化实施方案》。2025年3月,省政府在兰州组织召开省市单位包片支持两山绿化启动会,省市121家单位包片支持兰州两山绿化,争取利用三年时间完成兰州两山和机场高速、中通道沿线新造林1.37万亩,退化林修复2万亩,水利工程提升改造4.6万亩,切实提高“两山”“两道”绿化水平。

“过去是‘皋兰山上一棵树,白塔山上七棵树’,现在整座山都是绿的!”62岁的张良玉在九州台景区感慨道。这位在兰州生活了半辈子的市民,亲眼见证了南北两山从荒芜到葱茏的奇迹。如今,罗九公路两侧云杉挺拔、鸟语花香,骑行爱好者闫先生每周都要来此“刷圈”:“路面平坦、景色优美,骑行时连呼吸都带着花草香。”

绿化成果的背后,是70多年接续奋斗的坚守。从“背冰上山”植树到智慧管护系统应用,从单一造林到生态旅游融合,兰州探索出干旱区绿化新路径按照三年提升,五年见效的总目标,通过实施中幼林抚育、退化林修复、空白断档区域增绿、上水灌溉节水改造、森林可持续经营五大行动,使两山水利灌溉系统不断完善,林分结构更加优化。到2028年,上水造林区混交林占比由49%提升到69%以上,森林郁闭度由0.4提升到0.6以上,森林林木蓄积量达到27.81万立方米以上,森林植被碳储量增加到118.02万吨以上。干旱造林区灌草覆盖度由30%提升到40%以上。

与此同时,兰州市还制定了《兰州市南北两山建设十大森林公园实施方案》,依托南北两山现有的森林资源,按照“一年启动,二年提升,四年建成,长效巩固”的总体目标,力争到2028年在巩固提升徐家山和石佛沟2个国家级森林公园,持续提升兰山、五一山、西固南山、关山4个省级森林公园建设水平的基础上,按照省级森林公园建设标准,新建成仁寿山、九州台、大青山、沈家岭4个省级标准森林公园,初步形成布局合理、主题鲜明、特色突出、协调发展的城市森林公园体系。

兰州日报社全媒体首席记者 赵文瑞 记者 谭安丽 文/图