今年59岁的牟常有是麦积山石窟艺术研究所保护研究室的一名高级文物修复师,在麦积山石窟从事洞窟文物修复工作已经四十年了。

牟常有还记得小时候在自家院子里一抬头便能看到一座形似麦垛的山——麦积山,也正是从那时候起,牟常有对麦积山上的塑像和壁画产生了兴趣。1985年,一个偶然的机会让这位农家子弟走进了仰望多年的麦积山石窟,从拌泥递物的小工起步,牟常有开始了在麦积山石窟艺术研究所的工作生涯。

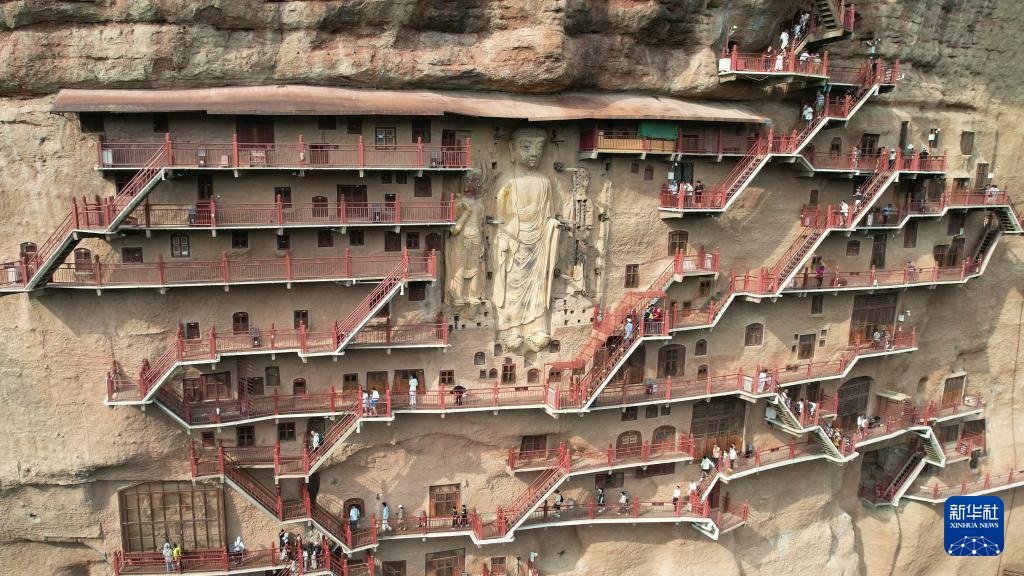

位于甘肃省天水市的麦积山石窟始凿于距今约1600年的后秦,因其形似麦垛而得名,是“中国四大石窟”之一。现存洞窟221座,有大量精美的雕塑、壁画,被称为“东方雕塑陈列馆”,每年都吸引着众多游客前来参观。

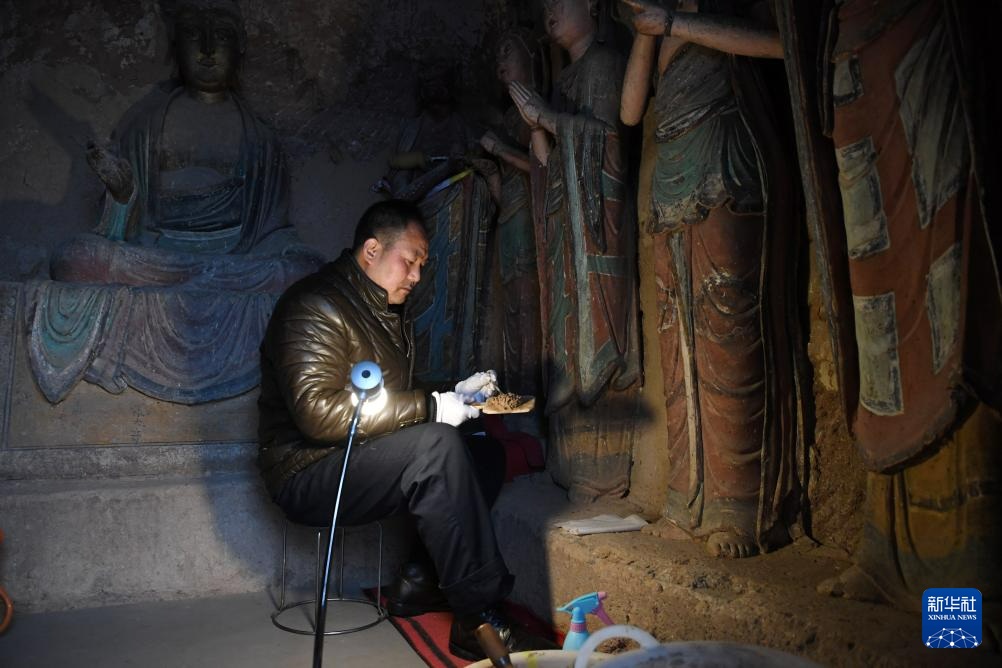

在麦积山石窟,牟常有从最开始的清扫石窟、整理工具,到为老师傅打下手和泥、砸土、搓麻绳,一直干了十几年,在耳濡目染和老师傅的言传身教中学习手艺,利用休息时间阅读专业书籍、钻研修复工艺与流程。逐渐地,牟常有完成了从农民到文物修复师的转变,获得了独立开展修复工作的机会。

四十载光阴流转,牟常有的双手抚过二十多座洞窟。他说总感觉时间不够用,就想抓紧时间多干一些,每当文物得到妥善修复,他的心中便感到十分满足。

经过多年磨砺,牟常有的文物修复技艺日臻成熟,面对年轻人的请教,他更是倾囊相授。“塑像壁画皆是凝固的历史,守护它们,需要耐心和毅力,相信年轻人能够接好接力棒,让这份珍贵的人类文化遗产永续。”牟常有说。

这是7月16日拍摄的麦积山石窟(无人机照片)。新华社记者 陈斌 摄

这是7月16日拍摄的麦积山石窟(无人机照片)。新华社记者 陈斌 摄

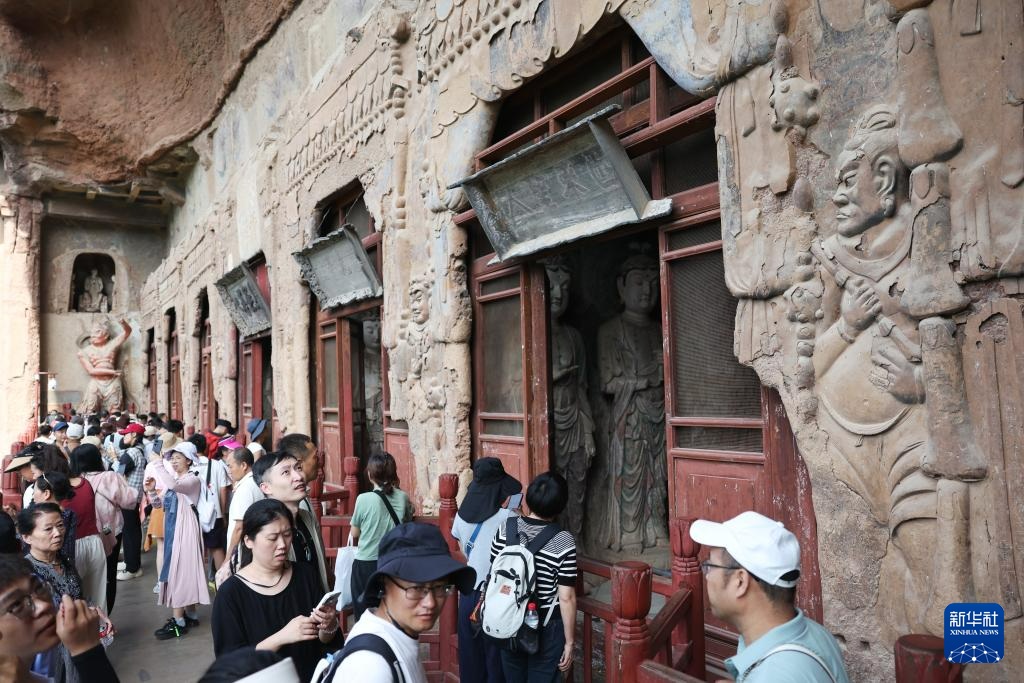

游客在麦积山石窟参观(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

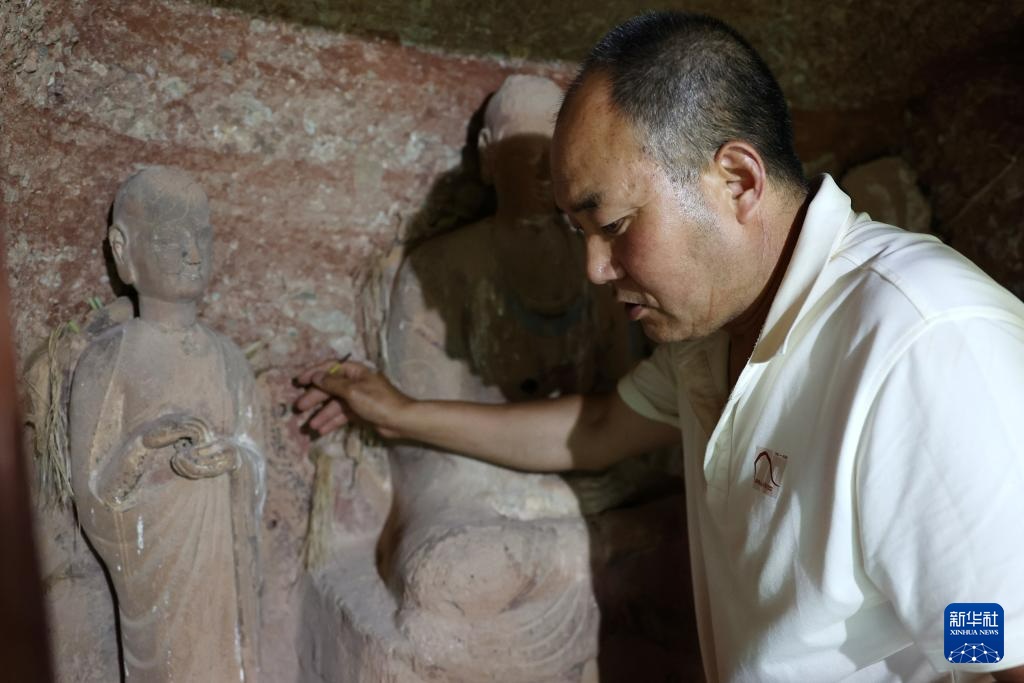

牟常有在麦积山石窟11窟内修复塑像(2019年12月25日摄)。新华社记者 马宁 摄

牟常有在麦积山石窟11窟内修复塑像(2019年12月25日摄)。新华社记者 马宁 摄

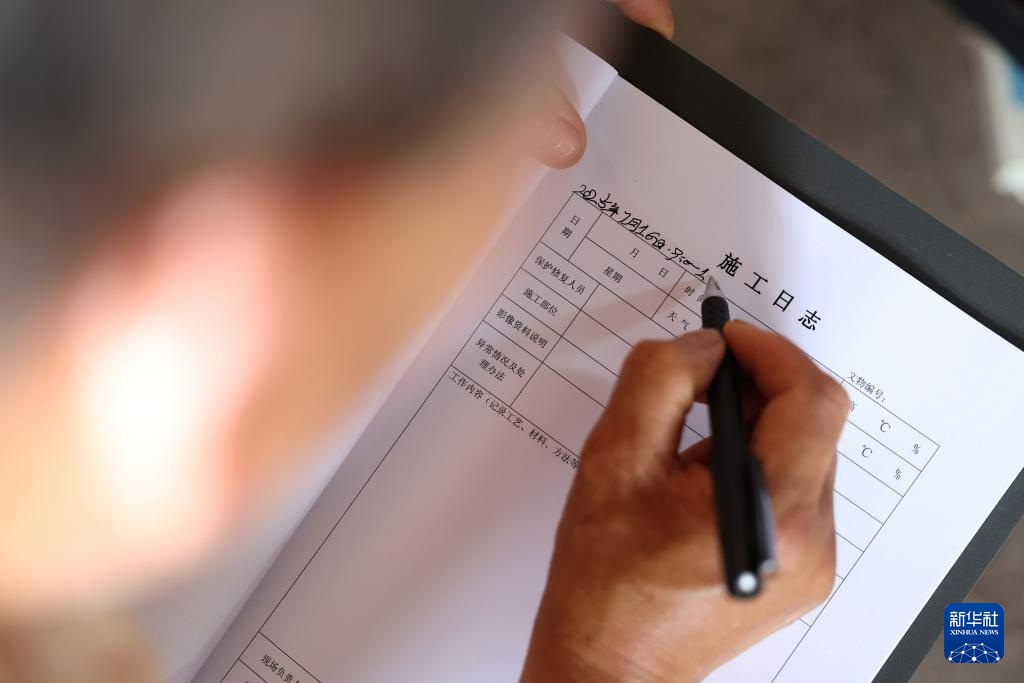

牟常有在麦积山石窟157窟前填写文物修复施工日志,为修复工作做准备(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有在麦积山石窟157窟前填写文物修复施工日志,为修复工作做准备(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有在麦积山石窟157窟前填写文物修复施工日志,为修复工作做准备(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有(右)和徒弟何举在麦积山石窟133窟内修复塑像(2024年11月2日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有在麦积山石窟157窟查看塑像情况(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有查看麦积山石窟44窟的塑像(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有透过护网查看曾经修复过的洞窟塑像(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有在麦积山石窟翻看自己绘制的修复草稿图(7月16日摄)。新华社记者 蔡湘鑫 摄

一天的修复工作结束后,牟常有在麦积山石窟艺术研究所保卫部门填写石窟钥匙交还表(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有(右)在正在修复的麦积山石窟157窟前指导徒弟李浩亮搭建用于文物修复的木骨架(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

牟常有(右一)在麦积山石窟157窟前指导徒弟李浩亮制作用于塑像修复的木骨架(7月16日摄)。新华社记者 蔡湘鑫 摄

牟常有(左)在麦积山石窟157窟内指导徒弟于佑樘修复塑像(7月16日摄)。新华社记者 蔡湘鑫 摄

牟常有带着年轻的文物修复师在麦积山石窟133窟内查看塑像和壁画(7月16日摄)。新华社记者 陈斌 摄

完成一天修复工作的牟常有(中)与徒弟李浩亮(右)、于佑樘在麦积山石窟艺术研究所前合影(7月16日摄)。新华社记者 蔡湘鑫 摄

在甘肃省天水市麦积区麦积镇麦积村,牟常有站在高架桥下眺望远方的麦积山(7月16日摄)。新华社记者 蔡湘鑫 摄